Повышаем плодородие земли, регулируя уровень кислотности для лучшего урожая в следующем году.

Получить максимальный урожай на небольшом участке земли? Это возможно, если уделять внимание не только растениям, но и почве, на которой они растут. Один из этапов на пути к плодородной земле и богатому урожаю – известкование почвы.

Специалист по выращиванию растений Латвийского центра сельских консультаций и образования Андрис Скудра считает, что все начинается с земли: оценив ее состояние, мы можем понять, какие растения выращивать и как повысить плодородие.

Один из эффективных способов – известкование. Провести его можно при помощи разных «инструментов», которые нужно подобрать именно для своего участка.

Какая у меня земля?

Чтобы понять характеристики почвы как на большом поле, так и на маленьком огороде, пригодятся несколько основных показателей. Один из них – гранулометрический состав, то есть размеры частиц грунта и процентное соотношение частиц разной крупности.

Этот показатель определяет, насколько быстро высыхает грунт и насколько он податлив в обработке. Понятный пример: плотность и липкость песчаных и глинистых почв сильно отличаются.

Другие важнейшие параметры – это содержание органических веществ, кислотность почвы, количество кальция и фосфора.

– Почву обязательно нужно известковать, если она кислая, то есть показатель pH ниже 5 с половиной. А какой подходящий материал подобрать, подскажет содержание кальция и магния, – говорит специалист. – Дозировка будет зависеть от структуры почвы и количества органики в ней.

Как эти знания применить на огороде, владельцам которого нерентабельно заказывать агрохимический анализ земли для нескольких грядок? Для начала проверим кислотность при помощи простого набора из садового магазина. Если у вас глинистая почва, то pH должен быть от 6,6 до 7,3; для суглинка (песчаной глины) – от 6,4 до 7; для супеска – в пределах 5,9–6,5; а у тех, кто выращивает на песке – от 5,6 до 6,1. Именно при таких показателях культурные растения можно выращивать в оптимальных условиях.

Почему важна структура и кислотность?

От повышенной кислотности страдает большинство садовых и огородных культур, а для некоторых этот фактор просто критичен. Например, садовые бобы очень требовательны к уровню pH – хорошо растут, когда кислотность от 6,5 до 7,5. Им также нравятся глинистые почвы. Похожие условия нужны и гороху. Поэтому бобовые гораздо хуже проявляют себя там, где грунт песчаный, а кислотность повышена.

Мистики в этом нет – в таких почвах культуры испытывают нехватку молибдена, необходимого для активной жизни клубеньковых бактерий, обитающих в корнях бобовых растений. Но повышенная кислотность почвы схожим образом угнетающе действует и на другие культуры.

«Если у нас кислая почва, то сразу понижается способность растений усваивать питательные вещества. А чтобы достичь нужного уровня питания растений, нам необходимо повышать дозы удобрений – ведь они используются менее эффективно, чем в хороших условиях», – подчеркивает эксперт.

Азот, фосфор, калий и другие питательные элементы, которые мы вносим в виде минеральных или органических подкормок, могут быть хорошо усвоены только при pH выше 6. Это же относится к сере, кальцию и магнию.

– Главный источник энергии в растениях – это фосфор. Если уровень pH упал до 5, то этот элемент фиксируется с алюминием, а при еще более низких уровнях – с железом, – рассказывает Андрис Скудра. – В свою очередь очень высокий pH тоже плохо. Например, у нас в Земгале он бывает 7,3–7,8. Там карбонатные почвы, богатые кальцием и магнием – в таких местах фосфор связывается с этими элементами. Поэтому оптимально будет достичь pH в диапазоне 6–7 – и это будет очень-очень хорошо! Ниже 5,5 этот показатель понижаться не должен ни в коем случае. И даже в этом диапазоне землю желательно улучшать.

Андрис Скудра объясняет, что при повышенной кислотности почвы корни культурных растений развиваются хуже: они медленнее растут, снижается их ветвление. Все это мешает растениям питаться. Кроме того, «подкисляется» и клеточный сок, что ведет к увеличенному потреблению воды.

В жаркое сухое лето это становится настоящей проблемой: в кислой почве растения требуют значительно больше влаги, чем в нейтральной. Посадки могут засохнуть за две-три недели жары.

– В кислых почвах растения больше болеют. В такой земле будет больше возбудителей грибковых болезней, – поясняет эксперт.

Кроме того, чтобы органика усваивалась растениями, над ней должны «поработать» бактерии, которым также необходим pH выше 6. Иначе и сено, и навоз будут разлагаться гораздо медленнее, а растения останутся без питания. Даже черви, перерабатывающие органику в биогумус, лучше всего трудятся при pH от 6,5 до 8.

Еще одно негативное последствие неправильного pH – в плодах образуется меньше белка. Регулировкой уровня кислотности вкупе с внесением удобрений можно значительно повысить урожай и его качество у самых разных культур.

Чем еще помогает известкование?

Во-первых, внесение известкующих материалов физически меняет структуру почвы. Кальций, гумус и глина – хорошо формируют «живую» структуру земли, способную поддержать и воздушный, и водный режимы.

В цифрах оптимальная структура выглядит так: половина – частицы почвы, четверть – вода и еще четверть – воздух. При этом до пяти процентов занимает органика.

Такая почва не будет уплотненной и тяжелой, и растениям в ней комфортно развиваться. Если кислотность нарушена, вся микробиологическая активность замирает, и мы напрасно разбрасываем навоз – результат придет с большой задержкой.

Интересный факт. Семьдесят процентов микроорганизмов, разлагающих органику, – аэробные. То есть для их жизнедеятельности нужен воздух, и они живут в верхнем слое земли глубиной до 15 сантиметров. Поэтому нет смысла заделывать компост, растительные остатки или навоз глубже, чем этот слой.

Еще одно преимущество известкования в том, что при достаточном содержании кальция почва весной быстрее просыхает и с ней легче работать.

Какой материал выбрать?

В раскисляющих почву материалах содержатся нейтрализующие кислотность кальций и магний. Они находятся там в виде карбонатов, оксидов или гидроксидов. Все известкующие материалы можно разделить на две группы – быстродействующие и медленнодействующие. Доломитовая и известняковая мука относятся ко второй группе, а к быстродействующим – жженая известь, сланцевая зола, жженый или частично жженый доломит, строительная известь, гашеная известь.

Одно из самых популярных и бюджетных средств известкования – доломитовая мука. По сравнению с известняковой, она содержит больше магния.

Магний входит в состав зеленого пигмента растений – хлорофилла. Если его недостаточно, тормозится фотосинтез.

Полное действие доломитовой муки проявляется спустя два-три года после внесения, а эффект сохраняется еще дольше. Стоимость этой муки ниже, чем у известняковой. В продаже есть и обогащенная кальцием гранулированная доломитовая мука, но Андрис Скудра не рекомендует использовать ее именно для известкования почвы – производство гранул удорожает продукт и делает применение менее рентабельным.

Зато такие гранулы отлично подойдут в качестве кальциевого удобрения, которое не требуется вносить в больших объемах.

Профессионалы перед выбором материала для известкования выясняют соотношение кальция и магния в почве и, исходя из этого, используют доломитовую муку, известь или их смесь.

Когда и как вносить?

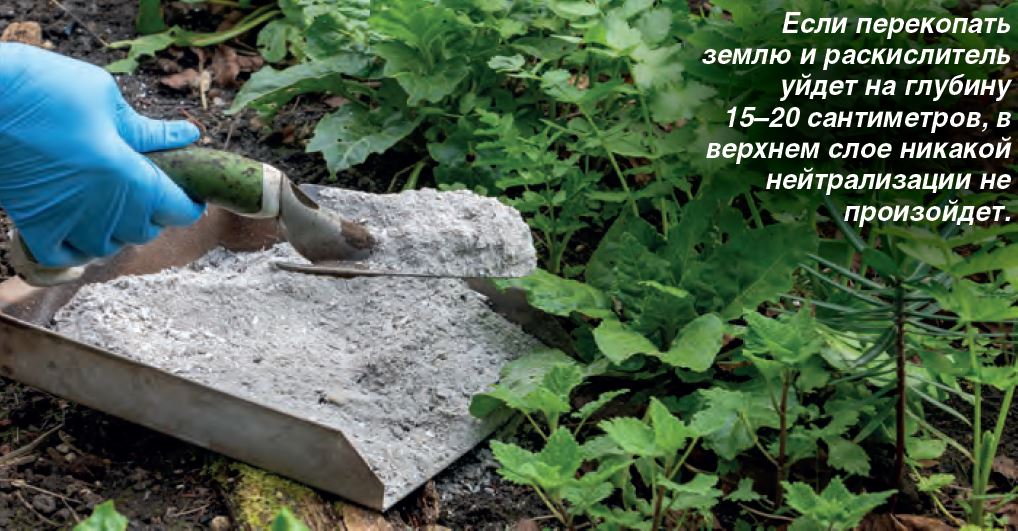

Обычное время для раскисления почвы – осень, после сбора урожая. Сперва доломитовую муку или другой материал нужно рассеять по поверхности, но ни в коем случае не вспахивать землю – важно равномерно перемешать средство с почвой на глубину примерно десяти сантиметров.

Если перекопать землю и раскислитель уйдет на глубину 15–20 сантиметров, в верхнем слое никакой нейтрализации не произойдет.

Для работ лучше выбирать безветренное время: и белая известняковая, и желтоватая доломитовая мука сильно пылят. Вносить доломитовую муку можно и весной, как только сойдет снег и оттает грунт, но не позднее, чем за две недели до посадки растений.

Доза внесения зависит от трех факторов: кислотности почвы, ее структуры и содержания органики. Чем тяжелее почва и чем больше в ней органики, тем больше требуется известкующего материала. Обычно норма колеблется от 200 г на 1 м² участка на легких почвах (песчаных, супесчаных и легкосуглинистых) до 900 г на 1 м² – на тяжелых (суглинках, глинах) и подзолистых почвах.

Вилена КРАСНИТСКАЯ, ведущая рубрики «Садовый вопрос»