Латвийское пароходство (в СССР – Латвийское морское пароходство) было основано в 1940 году и по сей день базируется в Риге. Оно всегда славилось в советском флоте своей динамичностью, стремлением к новому. Скорее всего, именно поэтому, когда в 1960-е годы в Японии заказали для страны газовозы, принять их поручили именно латвийским морякам.

Мореходы вспоминают…

Капитаны вспоминают – чтобы попасть на два первых газовоза – «Кегумс» и «Краславу», моряку следовало не менее пяти лет отработать на танкерах. После этого претендент должен был сдать в пароходстве техминимум и получить удостоверение на право работы на судах, перевозящих сжиженный газ.

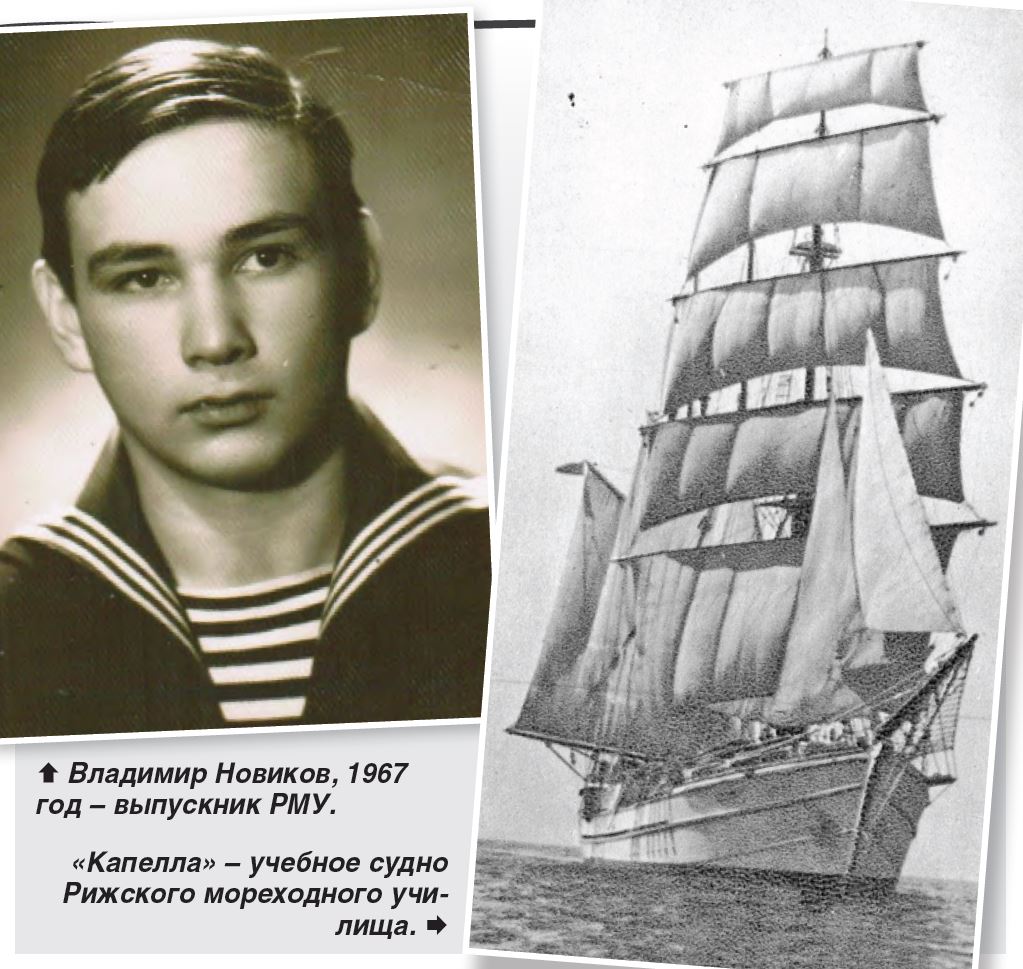

Об этом и очень многом другом мы говорим с бывшим мореходом (хотя бывают ли они бывшими?), а ныне детским и взрослым писателем, художником, автором 30 с лишним книг, издателем, общественным деятелем Владимиром Новиковым.

– Я поступил в Рижское мореходное училище на судоводительское отделение в 1962-м, мне тогда едва исполнилось 15 лет, – вспоминает Владимир Михайлович. – Чтобы дорасти в будущем до капитана, следовало именно это отделение выбрать.

На первом курсе у нас были общеобразовательные предметы, на втором появлялись специальные – навигация, лоция, астрономия. Тогда астрономия была актуальная – для ориентации судна. А сегодня совсем другие системы навигации, и большинство судоходных компаний обходятся даже без радистов. Раньше везде звучала морзянка, в чести были радиотелефоны, чтобы позвонить семье или другу, надо было связываться с ними через радиста, который налаживал связь через радиоцентр пароходства. А сейчас все электронное, Интернет. Говори по миру с кем хочешь.

Гениальные педагоги

– За те годы очень много было вложено в развитие латвийского флота. Мы недавно встречались с коллегами, и среди нас оказалось три капитана, которые прошли морскую школу от парусников, на которых у нас шла практика в училище, до суперсовременных судов. За одно поколение мореходов так быстро все изменилось.

Преподаватели у нас были удивительные! Курс «Радионавигационные приборы» вел Ицкович. Во время войны он работал и в Америке. Специалист был высочайшего класса – знал все локаторы, радиопеленгаторы, любые приемники. Рисовал нам на доске сложнейшие радиосхемы в несколько метров шириной и столько же длиной.

Евгений Васильевич Дмитриев, капитан 1-го ранга, преподавал у нас морское дело. Его уроки изобиловали многочисленными поучительными и крайне полезными примерами из морской жизни.

Лев Абрамович Бриллиант вел у нас несколько предметов – основы теории судна, морское право, географию морских путей и технологию перевозки грузов в море – уникальнейший человек. Он так прекрасно все разъяснял по своим предметам! Он давал и такие необычные задания – «Будете в том или ином порту, подходите к судам из разных стран, спрашивайте о судовладельцах, зарисовывайте эмблемы судов». Он побуждал нас практиковаться в английском, находясь за границей. Написал учебник «География морских путей», по которому учились во всех мореходных училищах Советского Союза. Он подарил мне один экземпляр с такой надписью: «Моему ученику Володе Новикову желаю счастливого плавания по мировым морским путям».

Театр, газеты, КВН…

– В мореходке мы ставили спектакли, для которых писали сценарии. У нас были пародии на детективы и даже пьеса о пиратском судне, где мы использовали любимые фразочки наших педагогов.

Это было время поистине сумасшедшей популярности КВН! А в Риге в то время работала Школа морского обучения, где готовили средний персонал судов – мотористов, боцманов. И вот с этой школой у нас были встречи наших команд КВН.

И после первого курса у нас была практика на трехмачтовой баркентине «Капелла», которая отличается от бригантины – у той две мачты, а у баркентины три. Финны после окончания Второй мировой войны построили для нас около 20 таких судов.

На баркентине, где, кроме нас, рижан, проходили практику и ребята из мореходки Таллина, было непросто. Мы постоянно должны были залезать на мачты, порой такой аврал объявляли и ночью, старпом кричал: «По реям – марш!» И на зарядке мы забегали на мачты – должны были за 10 минут оббежать все мачты. Причем быстро, потому что следом за тобой бежал твой товарищ. А наверху мачта тоненькая-тоненькая, кажется, сейчас переломится… Главное было – не смотреть вниз.

Капитан, ныне кавалер ордена Трех звезд, Антон Икауниекс, тоже написал в своей книге о том, как ему было страшно юнгой лазить по реям…

Сегодня у нас курсанты мореходных училищ и академии не проходят практику на таких баркентинах – их просто нет. Остались они для тренировки курсантов на флоте Польши. Баркентины там металлические, а у нас были полностью деревянные.

Я еще в школе выпускал сатирически-юмористическую газету, а в мореходке стал делать такую газету еженедельно. Мой друг Миша Епифанов, который писал хорошие «морские» стихи и песни, давал их в газету, звучали они и на наших вечерах отдыха по субботам.

На баркентине во время практики я продолжал выпускать стенгазету, которая называлась у меня «Пестрые кадры». Рисовал ее на длинных листах ватмана, на которых мы делали чертежи судов и их узлов. В журнале «Вокруг света» была рубрика «Пестрый мир», и я назвал по аналогии. Мои сокурсники писали туда заметки и тоже рисовали.

Кстати, в мое время в мореходки принимали только мальчиков – ведь сравнительно недавно закончилась война, нужно было воспитывать будущих воинов… Но были случаи, когда и девушки проникали на флот.

Кто эта девушка?..

– Была такая легендарная история с юной ленинградкой Верой Халюзовой, которая пробралась обманом на нашу «Капеллу».

Недавно на одном из морских праздников, посвященных Валентину Пикулю, я встретил своего начальника, Евгения Ивановича Смирнова, тогда капитана «Капеллы». Он-то мне и рассказал, как эту Веру обнаружили: «Она ходила прежде в Ленинградский яхт-клуб. А нам на баркентину в то время как раз прислали на практику несколько юнг из Ленинграда, которых никто не знал. Вера, которой тогда было 16 лет, уговорила сотоварищей, чтобы они взяли ее с собой и сохранили тайну. Она была худенькая, пострижена под мальчика. Ей дали робу, она, как и все курсанты, бегала по мачтам, ставила паруса, занималась морзянкой. И тут получаем радиограмму – «На вашем судне девушка, Вера Халюзова, срочно спишите ее на берег». А я не хочу паники поднимать, думаю, как решить вопрос. Построили курсантов и не смогли определить, где же эта Вера… Ответили на радиограмму, что девушки у нас на судне нет. А обнаружили ее вот как.

Пришли в Клайпеду, места у причала не было, и судно поставили на рейде. На море волны, а курсанты идут в увольнение. Шлюпку качает на волнах, старпом подает руку всем, кто сходит на берег. И вот вдруг вместо сильной молодой ладони у него в руках оказывается нежная женская ручка. Так и определили, кто здесь «лишний».

О пользе учебных тревог

– Когда я сам окончил Рижское мореходное училище, ходил в море помощником капитана, штурманом, на танкерах «Абрене», «Аусеклис», и везде выпускал стенгазету, – продолжает Владимир. – На конкурсе судовых стенгазет всего Латвийского бассейна, который у нас организовывал профсоюз мореходов, занял первое место.

Еще в 1963-м, на втором курсе, отправил свой рисунок в легендарную газету «Советская молодежь», и потом увидел его напечатанным. Так у меня и началось сотрудничество с «Молодежкой», которое продолжалось все годы учебы и длится до сего дня.

А в 1974-м я ушел из пароходства – у меня испортилось зрение, появился астигматизм, а в очках тогда на флоте нельзя было ходить. Но воспоминания о тех временах очень ярки и теперь.

Пираты и заложники

– Например, помню, что в советское время в пароходстве хорошо работали и профсоюзы – уволить человека без их согласия было невозможно, они же обеспечивали моряков профсоюзными путевками в санатории, пансионаты и пионерские лагеря детям, организовывали новогодние елки для ребят, морские праздники.

Сегодня ситуация у профсоюзов другая, она усложнилась. Например, поскольку в советское время практически не было пиратства на море, функции «вызволить моряков из пиратского плена» у профсоюзов не было, а теперь есть. Недаром наш Латвийский профсоюз мореходов торгового флота входит во Всемирный союз морских профсоюзов ITF (Международная федерация транспортников), штаб-квартира которого располагается в Лондоне.

Профсоюз с помощью спонсоров и судоходной компании выкупает мореходов из пиратского плена. Но вмешивается он и в других случаях, когда нарушаются права его членов. Например, если судно стоит в порту, а моряков не выпускают на берег.

Часто ли приходится спасать латвийцев из такого плена? Такие случаи бывают. Сомалийские пираты больше 10 лет наводили ужас на мореходов. У этого явления социальные корни. Все началось с того, что в порты Сомали стали заходить крупные рыболовные траулеры, и у местных рыбаков с их лодчонками не стало улова, с которого они жили, вот они и подались в пираты.

Латвиец Евгений Григорьев, механик, который работал в 2004–2005-м на украинском сухогрузе «Фаина», четыре месяца провел в пиратском плену. Он сейчас живет в Болдерае, рассказывал мне об этом для моих заметок. По пути «Фаине» нужно было идти мимо Сомали, а тут вооруженные пираты… У торговых судов не было права иметь на борту оружие, бери их голыми руками.

На рейде в то время патрулировал американский военный корабль, который до поры до времени не вмешивался в ситуацию. Но было требование к пиратам выводить на палубу заложников, чтобы наблюдающие убедились, что они живы.

А потом патрулирование стало совместным – американские военные суда объединились с российскими, индийскими и голландскими военными судами. Они стали конвоировать торговые суда. И суда стали брать вооруженную охрану, чтобы проходить опасные районы.

Сейчас с сомалийскими пиратами в Восточной Африке в целом покончено, но капитан Имант Нартыш рассказывал мне, что в Гвинейском заливе, близ Нигерии, с западной стороны континента, они пошаливали. Основание для пиратства было такое – мол, западные компании пришли и выкачали всю нефть, загрязнили всю их землю.

Имант рассказывал, что однажды их почти настигло пиратское суденышко. Он отдал приказ прибавить скорости насколько можно, и судно буквально убежало от пиратов. И в Индонезии сегодня безобразничают пираты, они вооружены, а торговые суда – нет.

Порой пираты требовали по 1 млн за каждого заложника. Морские профсоюзы вели переговоры, судовладелец и другие спонсоры платили. В общем, непростая ситуация.

Бинокль, соль и розы

– В целом прогресс улучшает жизнь моряка – суда становятся крупнее, много электроники. Многое облегчилось, работает спутниковая связь. Когда я начинал работать, на судне были металлические тросы, мозоли с рук не сходили, а сейчас капроновые.

Сейчас и карт нет – все на экране компьютера, спутниковая связь. А у нас были карты строгой отчетности, под грифом «секретно». Не дай бог, пропадет карта!

Но и сейчас у мореходов солидарность и взаимовыручка на высоте, несравненно выше, чем в обществе на берегу, и ныне они всегда приходят друг другу на помощь. Все-таки судно – это объект повышенного риска, и моряки всегда готовы товарищу помочь.

А прежде это были просто легендарные моряки, которые прошли войну и с которыми мне посчастливилось быть знакомым по жизни. Капитан Грант Серебряков, армянин, в 15 лет, когда началась война, пошел в военкомат, но его не взяли. А в 16 он уже воевал, сопровождал в Каспийском море на военном катере, в качестве охраны, танкера с нефтью, шедшие в Сталинград. В Каспийском море добывали нефть и танкера поднимались с нею вверх по Волге. Как-то, рассказывал он, пришли на катере в Сталинград, битва уже победоносно завершилась, и приходит к ним женщина с меховой шапкой, директор детского садика. Просит: «Насыпьте мне, морячки, в эту шапку соли. А то у нас ее нет». Моряки насыпали доверху соли, и женщина была так счастлива! Соль ведь спасает – можно сохранять продукты.

Был у нас и такой капитан Самуил Нахманович Богорад, Герой Советского Союза, который во время войны командовал подводной лодкой. А в 60-е, когда Хрущев сокращал армию, ушел в гражданский флот. Командовал сухогрузом «Кемери». Однажды они шли Кильским каналом, где на судно приходит обычно по три человека – лоцман и двое рулевых. Немцы не разрешали нашим даже своих рулевых иметь. Ведь на канале интенсивное движение, местные ориентируются в нем лучше. И вот идут они каналом, и капитан Богорад смотрит в бинокль. Обычно лоцман – это бывший капитан. И вот немецкий лоцман пристально разглядывает бинокль Богорада, просит дать ему посмотреть ближе, и вдруг бросается капитану в объятия.

Оказывается, что Богорад во время войны дежурил на своей подводной лодке у Вентспилса, задача была – перехватывать немецкие танкера и военные суда. Вдруг он видит в перископ – идет немецкое торговое судно, осмотрели – вооружения на нем нет. Командует – «Капитан с документами ко мне, судно, подходите к нам ближе». Капитан немецкий подошел к Богораду с документами, а тот увидел у него хороший немецкий бинокль. Немец охотно этот бинокль подарил и повел свое судно по приказанию Богорада к берегу. Экипаж полностью выгрузился на берег, и подлодка вражеское судно расстреляла. Моряков же капитан отпустил, они все остались живы. И представьте, лоцманом в Кильском канале был тот самый немецкий капитан, который узнал свой бинокль!..

А у моих сокурсников, Бориса и Николая Остапюков, тоже были легендарные родители-мореходы. Причем оба! У них была квартира недалеко от мореходки, и я часто бывал там в гостях. Отец, Николай Васильевич Остапюк, был капитаном во время войны, а мама Мария Прохоровна ходила кочегаром на судах. А потом ее перевели буфетчицей. Она возмущалась – мол, я боевой кочегар! Но ведь буфетчица на судне не стоит за стойкой, у нее очень много обязанностей – прибираться в каютах командного состава, накрывать обеды, завтраки и ужины, мыть посуду. В молодости она по случаю попала на судно, которым командовал Николай Васильевич.

Шла война, из Владивостока вышли в Америку за керосином для самолетов на танкере «Советская нефть». Капитан провел учебные тревоги и предупредил – если будет еще одна тревога, знайте, это будет боевая. А тут всплыла вражеская подводная лодка и запустила три торпеды. И он пошел прямо на эти торпеды, проведя судно узеньким коридорчиком между ними, и спас весь экипаж. Тут опустился туман, который помог им уйти. И капитан направил единственное сообщение – «торпедирован». Больше ничего не радировал, чтобы не запеленговали. А сам вилял по океану.

Когда пришли в порт Такома, капитан попросил, чтобы моряки купили ему костюм. Они принесли, и он попросил Марию подвернуть брюки. Рассказывал ей о своей семье, о сестрах, расспрашивает о ее семье. А назавтра она идет в увольнение, и капитан просит купить ему большой букет роз. И в этом костюме, с букетом роз, делает Марии Прохоровне предложение. Такая романтическая история. И прожили они больше 40 лет вместе, до ухода Николая Васильевича в мир иной.

Капитан был удостоен ордена Боевого Красного Знамени. Внук их, Александр, тоже ныне капитан. Такая морская династия.

Наталья ЛЕБЕДЕВА